高3内田君、韓国でEarth Science Festivalに参加し活躍

2025.07.18

報告が大変遅くなってしまいましたが、元地学部長でもある高3の内田拓人君が、5月の15日から18日にかけて韓国の光州で行われたESF (Earth Science Festival ) に参加をし、優秀な成績をおさめました。

この大会は、東アジア(日本・韓国・台湾)各国の地学オリンピックで金賞相当の成績をとった生徒が参加できるものです

(内田君は日本地学オリンピックで金賞受賞 参考:理科 地学部 日本地学オリンピック金賞 & 日本天文学オリンピック銀賞 受賞 – 海城中学高等学校)。

この大会では、国際地学オリンピックと同じように Written・Practical examや、ITFI(野外調査試験のようなもの)などが実施され、

内田君は、筆記試験で銅メダル(総合10位)、ITFIではJeokbyeogang賞(最優秀チーム賞)を獲得しました。

内田君に、この大会の様子をレポートしてもらいましたので、以下に掲載し、ご紹介します。

1日目

この日は基本的に移動日で、会場に着いたのは夕方でした。

到着後すぐに開会式が始まり、各国の紹介などが行われた後、韓国の地学オリンピックOB二人による講演会を聞きました。

一人は、ご自身のキャリアについて、もう一人はエルニーニョ現象の研究の歴史についての講演をされていました。

個人的には特にエルニーニョ現象の講演で聞いた「エルニーニョモドキ」が印象に残りました。

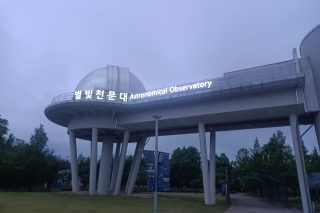

講演の後、夕食をはさんで、プラネタリウムと天文台の見学を行いました。

2日目

この日はITFI試験が行われました。

ITFI試験とは国混合でチームを作って地質調査を行い、調査を元にプレゼンを行う試験です。

JeokbyeogangとChaseokgangの二カ所で調査を行い、どちらか一方についてまとめて発表をするという形式で行われました。

私のチームは、まずJeokbyeogangで調査を行いました。

この場所は、水平方向に比較的広く露頭が見られ、出国前に神奈川県の城ヶ島で行った地質調査練習の経験を活かすことができました。

次にChaseokgangで調査を行いました。

ここは先ほどとは違い垂直方向に広がっている露頭だったので難しさはありましたが、

ここで観察できたスランプ褶曲も、出国前の城ヶ島で観察したものだったので、理解しやすかったです。

調査終了後に、博物館に戻って2時間ほどプレゼンの準備して、講師陣の前で発表しました。

初めての英語でのプレゼン発表だったのですが、チームメイトのおかげもあって、質問への対応を含めていい感じに終えることができました。

3日目

この日はいよいよ筆記・実技試験の本番でした。

筆記試験は日本地学オリンピックのものと似たような形式でしたが、実技試験の方は初めて受ける形式だったのでとても印象に残っています。

実技試験は三つあって、一つ目は太陽の写真から大きさを測定して太陽までの距離などを求める試験、

二つ目は水槽の中の地形を調査して、そこから水が入れ替わるスパンを計算する試験、

三つ目は岩石の体積と重さを測り、密度を求め、そこから岩石の種類を同定する試験でした。

受ける前は実技試験についての詳細がわからなくて不安だったのですが、

やってみると新鮮で楽しみながら行うことができました。

試験終了後、午後には韓国観光プログラムがあり、韓国の伝統的な飴を作ったり、恐竜の足跡化石の観察などをしました。

博物館にもどったあとはBBQパーティーやテコンドー見学、各国の出し物会を通して参加者同士の交流を深めました。

4日目

この日は表彰式と閉会式ののち、最後に国立光州科学博物館の見学をし、帰国の途につきました。

この大会の中で特に印象に残っているものが、ITFI試験です。

ITFIは地質調査の実地試験なので、それにはもちろん堆積構造や岩石の種類の判別の知識も重要ですが、

それ以上にチームメイトとのコミュニケーションが重要でした。

調査方法の策定や地層の種類の推定をする際に、拙い英語を捻り出しながらチームメイトと意見を交わして答えを探しました。

調査の面でも、言語の面でも試行錯誤が多く、とても面白かっただけでなく、その過程を通じてチームメイトとの仲を深めることもできました。

試験以外の面もとても刺激的でした。

飴作りや恐竜の足跡化石の見学ももちろん面白かったのですが、

それよりも、特に海外チームの生徒と、会話やカードゲームやチキンパーティーなどで交流し、仲を深めることができたことが、

この大会で自分が得ることができた最も大きなものだと考えています。

この大会でお世話になった委員会の方々やESFの参加者そして応援・協力をしていただいた方々に、この場を借りて感謝を伝えたいです。

本当にありがとうございました。