地学部 秋田巡検合宿

2025.08.15

地学部は8月4日から6日にかけて、秋田県で2泊3日の巡検合宿を行いました。

春休みの合宿に続いて高2の生徒たち中心に企画・準備をしたもので、中1から高2までの34名が参加しました。

事前の予報では強い雨が心配されたものの、幸い行程変更しなければならないほどの雨にはならず、予定どおりに進められました。

バスの運転手さんに臨機応変なご対応をいただきながら、充実した内容の巡検とすることができました。

この場を借りて、関わってくださったすべての方々にお礼申し上げます。

以下、生徒が書いた感想に写真を付け加えながら、合宿の内容をご紹介します。

・1日目は、はじめにJAXAの能代実験センターを見学し、エンジンの燃焼実験や、水素エネルギーの実用化に向けた研究の最前線に触れることができました。実験の失敗を単なる失敗としてのみ捉えるのではなく、失敗からも学ぶ姿勢が印象的でした。

・僕が印象に残っているのは、まず1日目のJAXA能代実験場で見た爆発の映像です。解説の方もおっしゃっていましたが、あれはただの失敗ではなく、保安距離やそれを想定した施設・設備が見事機能した結果でもありました。実験は、結果から原因を考えることが大切というのはもちろんですが、僕が今回学んだのは「結果」自体をたくさん発見しようとすることの大切さです。

・再使用ロケットの着陸方法や他国の再使用ロケットにも興味が湧きました。また、映像を見ている時にロケットの燃焼実験の際に高圧の水で冷やしていることを初めて知りました。

・普段は見ることのできない宇宙開発の現場を間近で見学することができよかったです。特に燃焼実験の映像と熱でコンクリートの壁(?)が溶けているところが印象的でした。

・今回私たちを案内してくれた職員の方は、理系ではなく文系学部を卒業された方だったのですが、JAXAにも、役所や業者との打ち合わせといった渉外、ツアーの案内といった普及・広報活動など、文系の人にも役割があるのだと実感し、文系を選択した自分の将来の選択肢が広がったような気がしました。

・次に訪れたのは大潟村干拓博物館でした。八郎潟の成り立ちは、ちょうど地理の授業で習った地形そのものであり、日々の学習が役立った瞬間のように感じました。日本で2番目の大きさを誇った八郎潟の干拓の歴史や、それに伴う反対運動、干拓後に農業用地にするための苦労を知ることができました。

・教科書では、「八郎潟はかつては全国2位の面積であったが、干拓され農地になった」というように、淡々と述べられているだけです。しかし、この干拓博物館では大潟村の人々の生活や、細かい干拓の方法、大潟村の生物多様性にも深く触れており、大変勉強になりました。

・大潟村は完全に人工的な自治体ということもあり、区画が整理されほぼ全ての道路がまっすぐであったり、放水路が完備されているなど他の自治体では見ることができない特徴を見ることができました。大潟村で驚いた点としては、入植者への応募が全国各地からあり、抽選で入植を決めることです。

・経緯度交会点では中学受験で散々見たところに実際に来たことに少し感慨深いものがありました。

・2日目は男鹿半島を中心に回り多くの地学的なスポットを見学することができました。

・最初に回った鵜ノ崎海岸では、潮位が高かったために鬼の洗濯岩やノジュールなどの地形を観察することはかないませんでした。しかし海岸に流れ着く礫には石油根源岩である板岩や、化石を見ることができました。

・その次に回った舘山崎では見事なグリーンタフを間近で見ることができました。

・3つ目に回った潮瀬崎では、波風の風化作用によって削られてできたゴジラ岩や、津波によって運ばれた数多くの巨岩、岩脈と岩床をいっぺんに見ることができる岩など多くの特徴的な地形を観察できました。

・潮瀬崎では岩床と岩脈を間近に見られ、一度は見てみたかったゴジラ岩も見られたので嬉しかったです。

・伊豆大島でも「ゴジラ岩」を見たので、場所によって全然形が違うんだなと思えて面白かったです。また、海を見た時にプラスチックなどでものすごく汚れていて、海の生き物は大丈夫なのかと思いました。汚しているものには朝鮮半島や中国からのものもあって驚きました。

・その後に車窓から見た加茂青砂集落では過去に起きた津波による被害や、現代日本が抱える限界集落問題などを考える機会となりました。水族館の裏では、見事な2本の岩脈と差別侵食によってできた地形を観察しました。

・その次に見た入道崎では、岬は崎、灯台の名前は埼となる地名の名前の法則や、時代の変化によって土地を追われた鹿やその時の行いに因んでついた「鹿落とし」という地名、地元の溶結凝灰岩を使った石焼料理など、地学と伝統的な料理のつながりを感じることができました。

・西黒沢海岸では、大型有孔虫の化石や、スカシカシパンウニ、牡蠣、貝の生痕化石など様々な化石を観察することができました。

・今回の合宿で印象に残ったのは西黒沢海岸です。西黒沢海岸ではガイドさんからの解説を聴きながらスカシカシパンの化石やオパキュリナの化石を実際に現地で見られたのでよかったです。自分でオパキュリナの化石を見つけることが出来て嬉しかったです。

・安田海岸では地層の傾斜により、新しいく柔らかい地層や、その中に含まれる貝の密集層、また、洞爺湖火山の噴火によって出た火山灰層や阿蘇山の噴火によってできた火山灰層、木々にかかる圧力が中途半端だったためにできた亜炭層など多くの種類の地層やその時代を感じることができました。

・男鹿半島の層に朝鮮半島や阿蘇から飛んできた火山灰が秋田と距離が離れているにも関わらず分厚く積もっていて衝撃を受けました。これが現在に起こっていたらと思うとゾッとしました。

・安田海岸では、バスを降りてすぐのところは地層がまっすぐだったのに対し、奥の方へ行くと急な角度で地層が積もっており、事前に調べたことが現地で確認され感慨深かったです。

安田海岸の地層を観察する生徒

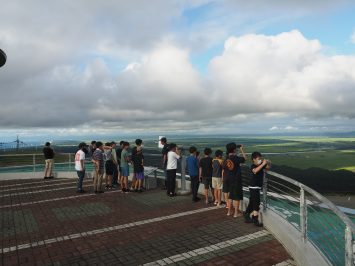

・最後に回った寒風山では前日見た八郎潟干拓地から入道崎まで広く見渡すことができました。

・何より同じ男鹿という地域の中で沢山の環境があることを実感して価値観が変わりました。石焼き料理を食べられたことも地域の食文化を知る観点においてジオパークの本質に触れることができたと思います。

・男鹿半島の沿岸、八郎潟などを一望できる景色は最高でした。またこれは3日目で印象に残った秋田大学での講義と関わってきますが、「石油が岩石からしみ出す」ためには熱が必要であり、それは秋田県の場合火山が関係している、という話はとても興味深かったです。寒風山であれば申川油田、鳥海山であれば由利原油田など、これまで見たり実際に地を踏んだりした山が石油など我々にとって身近なものに関わっていると考えると、感動と同時に地学の面白さがここにある、みたいな感じもします。

・3日目は、秋田市内の石油生産の関連箇所を周り、秋田大学でその講義を受けました。秋田市内では数多くのポンピングユニットが稼働しており、人々の生活の中に石油生産の機械が馴染んでいました。

・石油を実際に採掘している現場を僕は見たことがなかったため、稲が植えてある所の近くにあるポンピングユニットで石油を採掘していたことに素直な驚きを感じました。

・田んぼの畦道を歩いていると、ポツンと石油の掘削機があるのはなんとも不思議でした。しかも、何個も掘削機があるんです。油田を巡ったことにより、まだ日本の石油産業は消えてはいないということがわかりました。

市内の道端に散在する稼働中のポンピングユニット

・秋田大学の鉱業博物館では、世界中からの数多くの岩石や化石をはじめとした貴重な展示物を見ることができました。

・秋田大学の博物館では3階に色々な鉱山に使われる道具がありこうやって掘っていたのかと思った。他にも坑道を保つために木や石を組み合わせるものが色々な組み合わせがあって驚いた。2階では隕石や石、アンモナイトなどの化石についてだった。隕石は地学図表で見たやつもあれば、ないやつもあった。アンモナイトの化石は小さいものから、大きいものまであってよかった。1階では鉱物や宝石があった。一個につき一つの鉱物ではなく二つや三つ合わされているものもあって驚いた。

・3階では日本の地質図や各地で取れる鉱物分布図などを見れた他、過去の石油採掘方法や今に至る進化を見ることができました。

・1番印象に残ったことは秋田大学です。大学内で、あのような大規模な博物館は初めてで、辰砂(シナバー)や白雲母など、これまで写真でしか見てきていない岩石をたくさん見ることができました。また、講義もとても刺激的でした。秋田大学にも行きたくなりましたし(笑)、僕たちが安くて、安全な、石油に変わる燃料を開発しなければならないとも思いました。

・大学教授による講義では、今の地球が抱えるエネルギー危機から始まり、秋田で石油ができる詳細を教えてもらうことができました。

・今回の合宿のテーマの1つが男鹿半島の成り立ちについてだと思うのですが、それを3日間通して学べたのがとても面白かったです。2日目にみれたような岩石を秋田大学の博物館で見れたり、石油の授業の際2日目に見学しにいったところが出てきたり、去年の合宿の際に学んだような日本列島の成り立ちについて別の視点からアプローチして学べたりと、繰り返して学ぶことが面白くて頭にも定着しやすかったように思えます。そのように白亜紀の地層から干拓の歴史まで、目で見て感じることで点と点を繋ぐような楽しい合宿が送れました。

・初めて訪れた秋田という土地は、地学的にも文化的にも魅力にあふれており、移動や天候など色々大変でしたが、すべてが貴重な経験となりました。