2025年度みなかみスタディツアー 1日目

2025.08.26

今年でみなかみスタディツアーは3年目。自然コース21名、社会コース8名の中学2年生と高校1年生が学校からバスに乗車にみなかみへ向かいました。

みなかみ町をフィールドに自然と社会課題について学びます。

【自然コース】

首都圏に水を供給する利根川の水源地であるみなかみ町。1日目はムタコ沢にて、源流域の森林や川などの自然をガイドの方の案内で観察をしました。

人工林を伐採して広葉樹の森を作り出している場所から観察がスタートしました。

人工林について学ぶ様子。

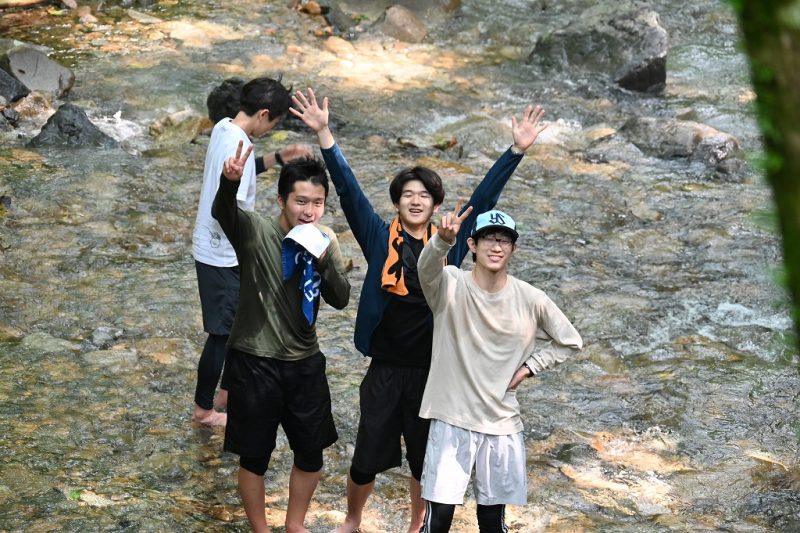

源流域の水はとても冷たくて気持ち良い!

【社会コース】

人口流出,過疎化が著しい中山間地域をどう再生するか,かつてマスツーリズムで栄えた温泉街をどう再生するか。社会コースはこれらの問題をみなかみ町,水上温泉街を舞台に考えます。

最初はみなかみ町役場地域創生係の方に登場していただき,町の概要,現状,行政として目指す将来ビジョンなどを熱く語っていただきました。町の人口は減少に歯止めがかからないものの,社会増減については昨年ついに微増を記録したという明るい情報もあり,様々な地域再生活動が移住者の増加につながりつつあることを示してくれました。これを踏まえ,その後の質疑応答では生徒たちからは「古くからの住民と移住者はどのように共存し得るのか?」「観光地としての魅力と生活環境の魅力は両立し得るのか?」などの質問が飛び,さらに東大院研究室訪問の際にも話題に上がった「過疎地における二次交通や旅館業などの労働力をどう確保するのか」といった課題に対する行政側の対応案についても確認していました。

次はみなかみのUターン者との座談会。進学,就職でみなかみを離れ,その後,Uターンし,家業の建設業を継ぎながらみなかみの木材等を利用したアロマオイルの開発・販売などを手がけ,町に埋もれる資源に新たな価値を見出そうと活動する大変独創的な方が登場。生徒たちが「地方再生といえば移住者を増やすことに意識が向きがちだが,地域をよく知るUターン者を増やすことにも力を入れるべきでは?」という仮説をぶつけると,「ずっと地元に根付いている者,都会へ出ていって戻らない者の二極化が実態で,Uターンは少ない。都市を志向して出ていくのだから何の理由もなく突然戻ってくることを期待するのは甘い。むしろ戻らざるを得ない理由を抱えて戻ってくるのが実情,だからUターンを簡単に増やすことは難しいのでは」というリアルな回答が返ってきました。一方,「大企業では自分のイメージを形(商品化)するために多くのプロセス・合意が必要だが,小さな町では顔の見える関係を土台に個人のつくったものは共感が得られればすぐに形になる。だからまだ利用価値が見出されていないものを見つければ個人でもすぐに挑戦できる」と,大企業と地方の双方のコミュニティを知る立場から,戻って感じた地方の良さも語ってくれました。

天気が良かったので宿舎の前の赤谷湖(相俣ダム)周辺を散策しました。このダムの底には旧猿ヶ京温泉が沈んでいます。

【共通】

夜は1日目の活動の振り返り、翌日の打ち合わせをしました。

ムタコ沢の自然観察で印象に残った写真を探し、他の人と共有する自然コースの生徒たち。

明日の打ち合わせをする社会コースの生徒たち。