2025年度数学科リレー講座5日目

2025.08.29

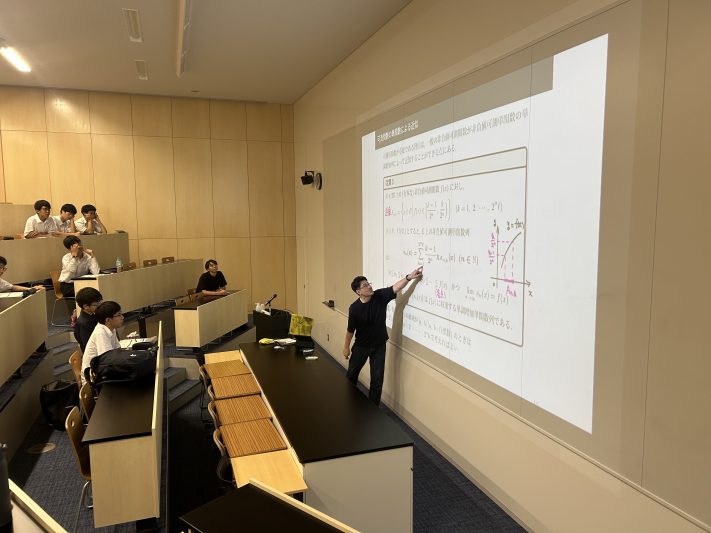

本講座が始まって以来、ルベーグ積分という単語を幾度となく耳にしている生徒たちですが, その定義や具体的な計算方法を学ぶのがこの5日目でした。待ちに待ったという人も少なからずいたのではないでしょうか。

本日はまず、リーマン積分可能である連続関数に倣って、ルベーグ積分で扱われるルベーグ可測関数を定義しました。

そして、基本となる可測単関数からはじめて、3段階に徐々に複雑な関数へと拡張していく方法でルベーグ積分を定義していきました。単関数を考えることで、x軸を分割するリーマン積分に対し、y軸を分割してグラフの下の面積を近似するというルベーグ積分の本質的な違いが現れます。

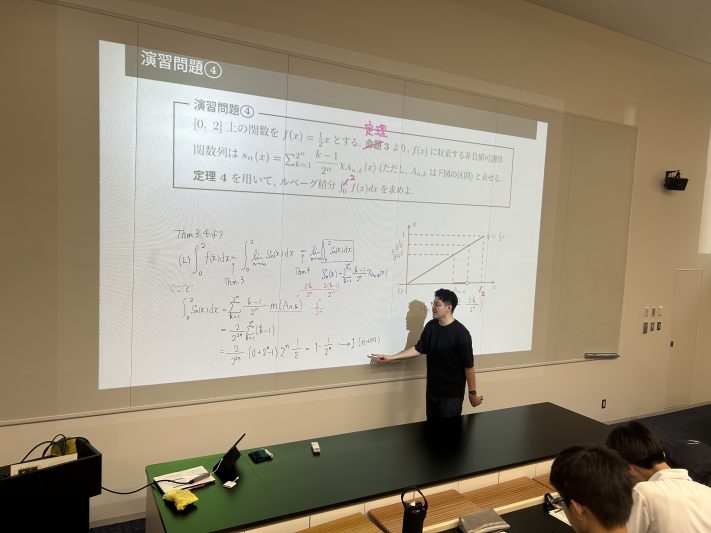

さらに、ルベーグ積分を具体的に求める問題では、2つの定理を駆使して計算を行っていきました。その際、結局はシグマ記号の計算で値が求まるのですが、リーマン積分の(原始関数を求める)計算の方が易しいと考えた生徒もいたと思います。本日の講義で一番伝えたかったことでもあるのですが、ルベーグ積分の素晴らしさは具体的な計算よりも、リーマン積分をさらに発展させた論理体系を持っているという事実です。短い時間ではあったのですが、このような論理的に新たに構築していく数学に魅力を感じる生徒がいれば、講義をしているものとしてこんなに嬉しいことはありません。

以下、生徒の感想です。

・ルベーグ積分を用いることでディリクレ関数のようなとんでもない関数を積分することができることは知っていたが、実際にルベーグ積分を定義して計算したことはなかったので新鮮だった。また、ジョルダン測度の弱点を克服したルベーグ測度でも捉えることが難しい図形が存在することを最後に知り、このような異質なものが出てくるのも数学の面白さのように感じた。(中2)

・ルベーグ積分を定義するときに、ルベーグ測度は必ず0以上にならなければいけないという性質を使って、非負値単関数→非負値可測関数→一般の可測関数という順番で考えていくことで、狭い定義をだんだん広げていく、という感覚が興味深かったです。(中3)

・普通に参考書などで学習すると、どうしても小難しい表現が多く理解しにくいテーマをいろいろな先生方の様々な視点から分かりやすい講義で深いところまで学ぶことができた。いろいろな数学の理論や文化に触れることで、数学に対する興味が自然と湧いてくるような面白い講義だった。可測関数を単関数で近似するという発想に感嘆した。(高1)